Histoire de notre commune

Louresse-Rochemenier, commune de 896 habitants, est née en 1842 (loi du 4 juin) du regroupement des deux anciennes communes à l’origine distinctes Louresse et Rochemenier, qui avaient chacune leur propre gestion communale.

Les premières mentions écrites de ces deux villages datent du XIIe siècle. Louresse est citée pour la première fois dans les textes en 1224 : Ecclesia de Luparicia qui renvoie au domaine des loups et rappelle leur présence importante dans les forêts. Elle aura plus tard d’autres appellations : parochia de Loërece (1239), de Louerece (1254), de Loereice (1326), de Lourepse (1474).

Quant au village de Rochemenier, il apparaît dans les écrits en tant que Rupes Mainerii dès 1238, rupes compris comme caverne, grotte ; puis Rochemenier (1273), Mainerium prope capellam apud Rochemenier (1313), Terra de Roca Minori (la maison en dessous, 1532).

La nouvelle entité Louresse-Rochemenier s’étend désormais sur 2 582 hectares. Les hameaux de la Bournée, Brosse, Launay, les Ecotiers, Varennes et le Pont de Varenne en dépendent. Les habitants s’appellent Louressois mais aussi Louressiens. C’est une commune paisible et accueillante, située dans le département du Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire. Elle est membre de la communauté d’agglomération de Saumur-Val-de-Loire.

Son territoire présente un riche patrimoine. Plusieurs traces du néolithique attestent d’une occupation précoce. Sur Louresse, on remarque la présence d’un dolmen et d’un polissoir ; sur Rochemenier : les sites archéologiques des Choffaux (néolithique) et de la Chaussée (gallo-romain et carolingien).

Louresse présente des éléments architecturaux remarquables : son église, les lavoirs de la Bournée et de Grenet, le château de Launay, le monument aux morts etc. Quant à Rochemenier, on peut citer son église, le manoir de Pierre Basse, les ruines de l’église de Varennes, et surtout son habitat troglodytique occupé dès le Haut Moyen-âge et qui possède de nombreuses caves souterraines de grande valeur historique. Le musée troglodytique présente en quoi ce site de plaine devenu haut lieu du tourisme angevin est le plus complet du Val de Loire.

Depuis 1842 le centre administratif de la commune de Louresse-Rochemenier est installé sur la partie Louresse où se trouvaient déjà des écoles, avec la mairie, des commerces et des artisans. L’industrie farinière a longtemps valorisé les cultures céréalières locales comme en témoignent le moulin Gouré de Rochemenier qui se visite, et les nombreux vestiges de moulins, dont 7 à vent et 3 à eau.

Des gîtes, chambres d’hôtes, hôtel troglodytique et restaurants complètent l’offre touristique. Une belle variété de rose, baptisée « Rochemenier Village » en 2001, contribue aussi à la renommée de la commune. Louresse-Rochemenier valorise son environnement. Des pépiniéristes, agriculteurs céréaliers, artisans et entreprises participent à la vie économique avec une grande vitalité.

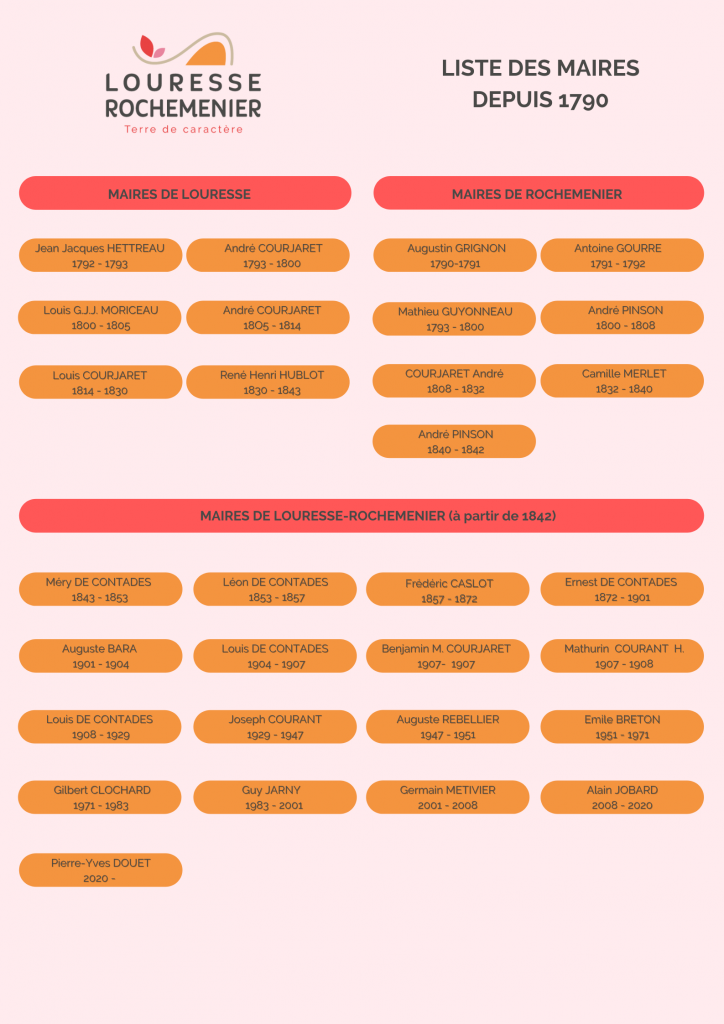

Les maires de la commune

Pour découvrir la liste des maires, dates de naissances et décès, mandats, signatures, il suffit de cliquer sur le lien : Les maires de la commune

Les filiations et alliances matrimoniales de certains maires de la commune de Louresse-Rochemenier

Ecole Alexandre Pain (1883 – 1916)

Alexandre Pain est né dans les Deux-Sèvres, le 15 septembre 1883 à Assais. Il fut nommé instituteur de l’école de garçons de Louresse-Rochemenier ainsi que secrétaire de mairie en 1908 à l’âge de 25 ans.

Il portait une longue moustache qui retombait de chaque côté de sa bouche. Ses cheveux étaient courts et bien coiffés avec une raie sur le côté gauche, ses sourcils étaient épais. Il avait de jolis yeux sympathiques.

Quand il envoyait des cartes postales à sa fiancée Augustine Chailloux, il écrivait un petit message gentil à l’envers, de droite à gauche, sûrement pour que le facteur ne lise pas ce qu’il écrivait. Son écriture était très belle, très fine et appliquée. Il se faisait appeler Emile mais il signait Alexandre sur ses cartes.

En 1914, la première guerre mondiale éclata. Alexandre Pain fut appelé sous les drapeaux, il était soldat de 2° classe au 135° régiment d’infanterie. A Verdun, le 29 avril 1916, la bataille avait été très violente. Profitant d’un moment calme, monsieur Pain, brancardier de première ligne, partit à la recherche des blessés. C’est là qu’un éclat d’obus le frappa, sur la pente sud. Il meurt des suites de ses blessures et fut inhumé ce jour-là.

En son hommage, on nomma l’école actuelle de Louresse-Rochemenier, construite entre 2004 et 2006, ”Alexandre Pain”. En 2018, les élèves de CM1-CM2 ont réalisé un carnet de guerre librement inspiré de sa vie. Pour découvrir ce travail : Livret Alexandre Pain

Texte à retrouver dans le bulletin communal de l’an 2000.